2025年10月20日至31日,旅游文化学院24级学生为期两周的实践周课程顺利开展并圆满结束。本次实践周以“学用结合、实践赋能”为核心,开设大数据处理、无人机应用、人工智能体验、物联网实操、短视频制作等特色课程,近两百名同学跳出传统课堂,在动手操作中探索新知、掌握技能,度过了充实又收获满满的两周。

当下,大数据、无人机等新兴技术越来越普及,社会急需既懂理论又会实操的人才。学院结合行业趋势和学生需求,采用“自主选课+项目实操”模式,让大家根据兴趣选课程,通过“边学边做”把书本上的抽象知识变成实实在在的技能,为后续学习和工作打基础。实践周课程主打“重实操、接地气”,每门课都设计了丰富的动手环节,让同学们从“被动听课”变成“主动尝试”,技能在实操中掌握。

大数据挖掘与可视化课程一开始让不少同学犯怵,面对密密麻麻的数据,大家一度不知道怎么下手。老师讲完理论后,手把手带着大家从简单的数据分类开始,一步步教筛选、整理,再用软件把数据做成直观的图表。当杂乱的数字变成清晰的柱状图、折线图时,大家都很有成就感,这让同学们眼中冷冰冰的数据可视化了。

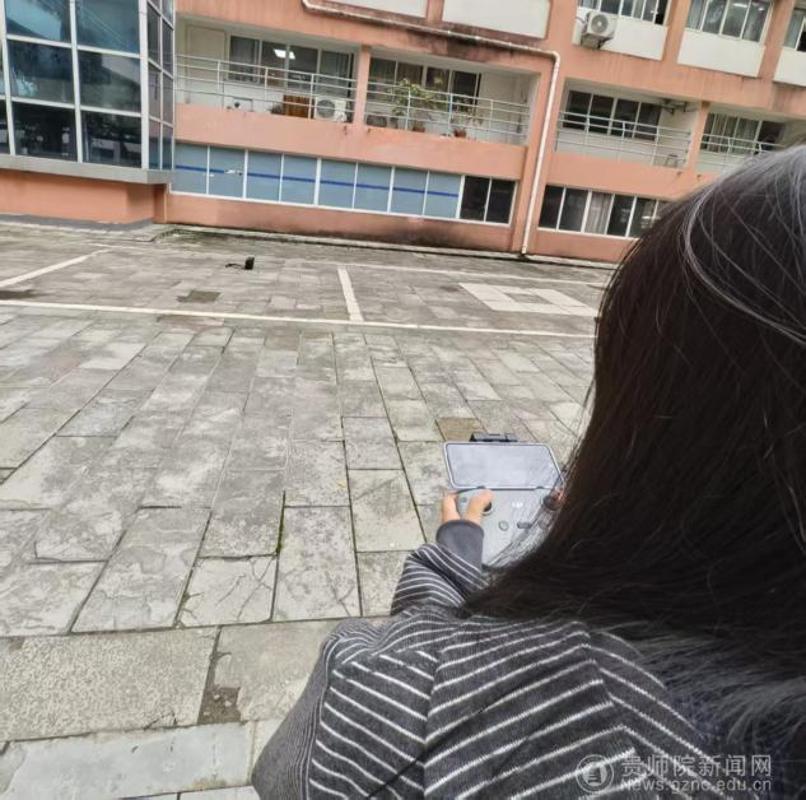

低空经济课程成了同学们比较感兴趣的课程。同学们一开始好奇又胆怯,拿遥控器时不敢操作,生怕操作失误。老师先讲清操作技巧和安全注意事项,再现场演示,鼓励大家慢慢尝试。从原地起飞降落,到绕场地飞行、完成转弯盘旋,同学们逐渐放开手脚。之后大家分组到校园航拍,穿梭在林荫道、教学楼前拍摄美景,为了拍好一张图反复调整角度,虽然累但成就感十足。

《物联网》课程第一周聚焦物联网核心理论,第二周结合旅游、酒店管理等生活场景开展专题讲解,让学生从“理解原理”到“洞察应用”,学习路径清晰且实用。首先围绕物联网“感知层、网络层、应用层”三大架构展开精讲。以“智能手环采集心率数据”阐释感知层的“信息捕捉”功能,用“家庭WiFi连接智能设备”解析网络层的“数据传输”逻辑,搭配简明架构图,将抽象的“万物互联”原理转化为可感知的知识模块。然后通过“如何用物联网设备实现智慧导游讲解景点人文”“酒店管理中智能门锁、自动温控的技术逻辑”等案例展开讲解,还结合图文,展示物联网在景区导览牌的传感器应用、酒店客房智能系统的联动机制。

人工智能与应用课程以“AI赋能文旅”为核心主线,分阶段、分模块推进学习。前期理论学习阶段,老师围绕“人工智能在文旅行业的应用场景”展开讲解,从智能客服优化游客咨询体验,到AI算法预测旅游客流量、辅助景区精准管理,再到虚拟数字人、VR导览等技术打造沉浸式旅游体验,系统梳理了AI技术如何重塑“吃住行游购娱”全旅游链条,让同学们对行业前沿趋势有了更清晰的认知。进入实操演练环节,同学们参与多项实战任务,将理论知识转化为实践能力。在“智能行程规划”任务中,大家运用AI工具分析不同客群的旅游偏好数据,结合目的地交通、住宿、景点开放信息,为家庭游、青年背包游、老年康养游等群体定制个性化行程方案,方案不仅兼顾性价比与体验感,还通过数据可视化呈现推荐逻辑;在“景区智能营销”模块,各位同学尝试利用AI生成旅游宣传文案与短视频脚本,模拟通过用户画像分析实现精准投放,深刻体会到AI技术在提升营销效率上的优势;此外,同学们还体验了AI语音导览系统搭建、旅游投诉数据智能分析等实操项目,在动手过程中解决实际问题,强化专业技能。同学们纷纷表示,此次实践打破了“旅游管理仅关注传统服务”的认知局限,意识到掌握AI技术是未来行业从业者的核心竞争力之一。

短视频创意与制作课程每堂课均严格落实“图文+视频”双重记录机制。课程期间专人负责拍摄3张核心场景照片,精准捕捉学生实操练习、教师指导答疑、小组协作讨论等关键环节;同时采用“多人分段录制”模式,全面覆盖课堂教学、技能演示、作品互评等全程场景,课后所有视频均统一复制至136办公室指定电脑存档,确保教学过程可追溯、可复盘。为及时捕捉学生学习感悟、优化教学内容,每节课后都会系统收集学生的上课感言。同学们结合课堂实操体验、技能收获、创意启发等多方面分享心得,内容细节丰富、角度多元——既有对镜头运用、剪辑技巧等专业知识的实操感悟,也有对小组协作、创意过程的分享,更有对课程设计、教学方法的建议反馈,为后续课程迭代升级提供了宝贵的一线参考。

本次实践周,数字文旅产业学院通过“全方位记录、高质量留存、深维度反馈”等方式多措并举推进课堂相关工作,为课程优化与学生成长提供有力支撑,使同学们在动手操作中真正掌握了技能。同学们希望以后还会多开展类似实践活动,丰富课程种类,为同学们搭建更多“学用结合”的平台。同时课程也为学院实践教学改革积累了经验。未来,数字文旅产业学院将继续坚持“实践育人”,让大家在实践中提升能力、增长才干,为适应社会发展打下坚实基础。

图/文 李瑞仙、李华翼、谭靖璇

罗思思、徐韩蝶、李维、李江波

一审:肖炜煌

二审:姚 莉

三审:冯建国